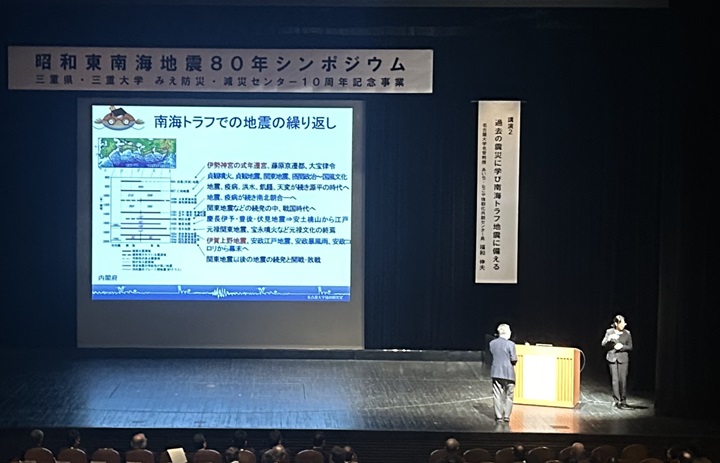

昭和東南海地震80年シンポジウムの開催結果について

三重県では、昭和東南海地震が発生した12月7日を「みえ地震・津波対策の日」と定め、毎年地震・津波に関するシンポジウムを開催しています。

今年は昭和東南海地震から80年の節目にあたることから、昭和東南海地震や近年の災害の実態を通じて、県民の皆さんが災害への「我がこと感」をもっていただき、日ごろの防災・減災活動に取り組んでいただくために開催しました。

詳細はこちらからご覧になれます。

開催内容

開催日:令和6年11月24日(日)

会場:三重県総合文化センター 中ホール

主催・共催:三重県 三重大学 三重県・三重大学 みえ防災・減災センター 津市

参加者:約800人

講演1 「事前対策で南海トラフ地震の被害を激減する知恵」

講師 河田 惠昭 関西大学特別任命教授・社会安全研究センター長

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長

京都大学 名誉教授

・能登半島地震では被災地の人口が少ないのも関わらず、多数の災害関連死が発生した。これは高齢者が犠牲になっていると考えられるが、日本はこれから高齢者がどんどん増えていく。

・新型コロナウイルス感染症を例にすると、先進国といわれる国でも日本は犠牲者が最も少ない。これは、手洗い・うがい、清潔など文化的な側面が大きい。

・災害時においては避難指示が出ても避難しない住民が多い。本能的には逃げないといけないと思っても、バイアスなどにより大丈夫と感じてしまっている。この本能の直後に、バイアスが働く前に日常の習慣(災害文化)が働けば避難につながる。

・これまでは社会インフラなど文明的に災害を防ごうとしてきたが、より五感を通じた文化的な面からのアプローチも必要なのではないか。

講演2 「過去の震災に学び南海トラフ地震に備える」

講師 福和 伸夫 名古屋大学 名誉教授

あいち・なごや強靭化共創センター長

・日本の歴史を紐解くと歴史の転換点には東海地震など大きな災害が起こっていることが多い。また、関東大震災などは経済状況を悪化させ、戦争につながっている。また、戦争の終結においても東南海地震が影響している。

・能登半島地震は熊本地震に比べると人口当たりの被害が大きかったが、南海トラフ地震ではさらに大きくなると推定される。能登半島地震では80代以上の被害者が多かった。高齢化が進むと耐震化率が下がるので、三重県南部でも同じ問題が生じる。

・災害による犠牲者は風水害によるものは減少しているが、地震による被害は増大している。国の耐震基準はあくまでも最低の基準であるが、人口集中や高層ビルの増加などは非常に危ないと思っている。

・可処分所得や通勤時間から考えると三重県の中央世帯は豊かであると国の資料にも出ている。そのような三重県が地震に負けないために、今後の対策を考えていってほしい。

パネルディスカッション「過去の災害から学ぶ、これからの防災・減災対策に必要なこと」

パネリスト 中村 保親 南ヶ丘地区自主防災協議会 会長

福本 詩子 松阪市社会福祉協議会 在宅福祉サービス課長

大泉 日出樹 昭和四日市石油㈱ 環境安全課担当マネージャー

福和 伸夫 前掲

アドバイザー 河田 惠昭 前掲

コーディネーター 川口 淳 三重大学大学院工学研究科 教授 みえ防災・減災センター 副センター長

・各パネリストは、内陸部と沿岸部における合同避難訓練や、地域による認知症を持つ高齢者の見守り活動、BCPの実効性を高めるための各種対策に取り組んでいる。一方で、地域人材確保、認知症を持つもの自身の危機感やBCPの細部まで詰まっていないなどの課題がある。

・アドバイザーなどからは、各主体ができることは限界があることは当然であるので、できることとできないことを詳らかにして本音で語り合う必要があるのではないかと助言があった。

・南海トラフ地震の切迫性を考えると、これまでの対策よりもさらに本気で取り組まなければいけないフェーズに入ったのではないか。

また、講演に先立って、南海トラフ地震やすぐにできる身近な防災対策を知ることができる防災スタンプラリーを開催し、約250人の方に参加いただきました。

【防災スタンプラリーブース】

1 南海トラフ地震について(津地方気象台)

2 地震と津波の観測について(防災科学技術研究所)

3 住宅耐震模型体験(三重県)

4 災害VR体験(みえまもりたい)

5 液状化実験(みえ防災コーディネーター連絡会)

6 段ボールベッド体験(三重さきもり俱楽部)

7 みえ防災ナビ実演(三重県)